编者按:腾讯控股和阿里巴巴相继发布2024年一季度经营业绩,通过对比这两家举足轻重的互联网巨头在一季报中呈现的差异,深入思考之后能够对国内互联网产业的当下与未来有一番更“清醒”的认知。

腾讯向上突破,阿里承压求稳

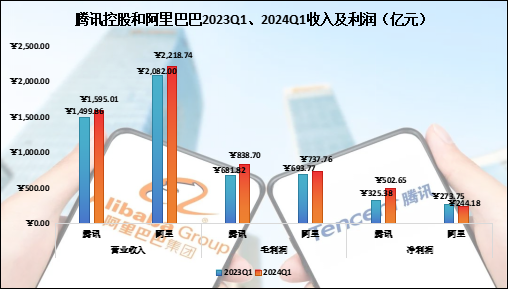

腾讯和阿里,前者在国内社交应用领域拥有绝对的垄断地位,后者则是国内最大的电子商务平台,但两者的收入质量的差距在短短一年时间急剧分化。2024年第一季度,两大巨头营业收入同比增速基本相当,其中腾讯同比增长6.34%至1595.01亿元,阿里同比增长6.57%至2218.74亿元;从收入绝对值上看,腾讯的营业收入仅为阿里巴巴的71.89%。

然而,商业生态的不同以及护城河的深浅差异,使得在反垄断、强监管之下,腾讯的营收质量向上突破,而阿里却承压求稳:(1)腾讯的毛利润(838.7亿元,Yoy+23.01%)实现对阿里(737.76亿元,Yoy+6.34%)的反超,为阿里的1.14倍;在高质量的增长背景下,腾讯毛利率同比提升7.12个百分点至52.58%,而阿里基本持平在33%出头;(2)在各自的经营扩张战略下,经营杠杆的力量差将两巨头的利润差距进一步放大,此消彼长之下腾讯的净利润(502.65亿元,Yoy+54.48%)竟为阿里巴巴(244.18亿元,Yoy-10.8%)的2.06倍;并且,毛利率的增长助推腾讯的净利率水平同比提升9.82个百分点至31.51%,而阿里则因扩张支出增加导致净利率同比下降2.14个百分点至11.01%。

从营业收入构成上看:(1)腾讯除了「增值服务」受游戏递延收入影响外,「网络广告」和「金融科技及企业服务」均录得同比增长,分项业务毛利率均有所增长,其中「网络广告」受益于视频号的带动实现“价量齐升”(收入同比增长26.44%,毛利率提升13个百分点至55%)。(2)阿里除了「大文娱」受优酷影响外,其余业务基本均实现增长,其中「淘天集团」在GMV双位数增长前提下仅提升3.7%;「云智能」则开始以价换量;「AIDC」持续发力速卖通Choice和地域扩张实现高速增长;「菜鸟」在与速卖通的协同下提升跨境物流覆盖面,亦录得近30%的增长;「本地生活」在饿了么和高德的带动下同比增长18.54%;从营业利润率上看,核心的「淘天」下降2.13个百分点至41.3%,「云智能」发挥规模效应提升2.4个百分点至5.59%;

除了「AIDC」受持续投资扩张外,其余板块基本均实现亏损收窄。

腾讯控股2023Q1和2024Q1营业收入构成(亿元) | ||||

增值服务 | 网络广告 | 金科及企服 | 其他 | |

2023Q1 | ¥793.37 | ¥209.64 | ¥487.01 | ¥9.84 |

2024Q1 | ¥786.29 | ¥265.06 | ¥523.02 | ¥20.64 |

变动 | ¥-7.08 | ¥55.42 | ¥36.01 | ¥10.80 |

同比 | -0.89% | 26.44% | 7.39% | 109.76% |

阿里巴巴2023Q1和2024Q1营业收入构成(亿元) | |||||||

淘天 | 云智能 | AIDC | 菜鸟 | 本地生活 | 大文娱 | 其他 | |

2023Q1 | ¥898.89 | ¥247.42 | ¥189.15 | ¥189.15 | ¥123.40 | ¥49.89 | ¥533.03 |

2024Q1 | ¥932.16 | ¥255.95 | ¥274.48 | ¥245.57 | ¥146.28 | ¥49.45 | ¥514.58 |

变动 | ¥33.27 | ¥8.53 | ¥85.33 | ¥56.42 | ¥22.88 | ¥-0.44 | ¥-18.45 |

同比 | 3.70% | 3.45% | 45.11% | 29.83% | 18.54% | -0.88% | -3.46% |

“唯一”的“第一”的差异化发展

本质上,腾讯和阿里与其他一众互联网厂商一样都是充当“连接器”的平台,依托流量或2C或2B,基本都是围绕着“(C端)免费+(B端)收费”的模式开展业务;然而同样具有先发优势的两大巨头,在国内流量趋于见顶(互联网贝塔红利不再)之后,寻求新的增长曲线上出现本质性差异。

腾讯的增长仍依托其在国内社交领域的“唯一性”,强大的用户粘性和高转换成本使其微信几乎成为刚需的基础设施,其应用场景在目前仍未看到竞品。从C端流量的扩张上看,腾讯在国内基本实现全覆盖,而海外则因监管(尤其是美国)问题中短期很难有所突破,因此腾讯的发展重心并不在于获得更多的C端流量,而是在“知足”的心态下充分发挥“微信”这棵摇钱树的经济效益,通过丰富赋能手段和赋能场景提高B端的创收能力和营收质量。

反观阿里巴巴则不同,尽管在国内电商平台称霸,但其“可选”属性注定其面临的竞争压力和增长动力与腾讯大相庭径;不过腾讯毕竟是第一无二的存在(参照性比较弱),而阿里的发展则更能反映互联网大厂的当下形式与未来趋势。

首先,可选型互联网平台的流量分化极其严重,作为传统电商的阿里不仅面临拼多多“砍一刀”的强势竞争,还承受着来自抖音为主的内容电商等新势力的打击,但不论是传统电商(阿里、拼多多、京东等)还是新兴平台(抖音、快手等),在国内的竞争重点仍是C端。

其次,在消费者拥有越来越多的选择方案后则反过来要求平台让利,叠加“免费+收费”的底层逻辑导致平台:(1)压缩B端溢价空间,但B端同样拥有选择权,正如阿里在业绩电话会中说的商户极其看重ROI,没有巨量弥补价差的条件下只会导致商户群体流失;(2)加码投资提升对B端赋能的价值,或者说是提高效率以降低“多余”成本,例如菜鸟不断提升供应链规模以及和电商业务强化协同效应(最直观的就是剩下1块钱的运输费则可让C端少付1块钱)。

再者,在稳住既定业务的前提下开拓新业务。(1)对于平台型经济而言,沉淀的流量池的复用是极其便利的,在核心业务承压之际就必须通过新业务打造新的增长曲线,例如阿里发展云、抖音切入外卖、美团切入打车;(2)国内的竞争过于充分,那就开拓国际业务,将运营经验复制到海外开启新战场,但是相比初始运营要上手得多,但行业的一致性并不会让开拓成本大幅减少:例如拼多多的Temu和阿里Lazada一样,同样通过巨额亏损开启海外之旅。

此外,阿里巴巴的88VIP会员数量(同比双位数增长)超过3500万,并且在今年4月22日宣布从“每月6张5元退货券”升级到“不限次数且每单退货最高补贴25元邮费”,这基于“以用户为中心”的战略是值得商榷的,甚至是在无形中给自己挖坑。因为平台型企业的创收底层逻辑基本是“免费+收费”,而电商平台对C端客户收费(例如淘宝和京东的会员制度)从短期上通过“更具性价比”冲击消费者心智不仅能带来VIP的增收还能利用消费者的心理账户和沉没成本思维进行“冲量”(无限次了,干嘛不多买多试,反正不合适就退,还有补贴),经济效益如何尚未可知。但从长期来看,向C端“伸手”或者把客群范围缩小、或者引来新的平台烧钱夺食(拼多多不就是这么崛起的吗?流量产生的巨大规模效应总能在未来产生“完全免费”的新模式)。

结语:对比腾讯和阿里,腾讯的强护城河使其拥有独一档的话语权,尽管流量规模的想象力受限;而对于“可选”的互联网厂商而言,同质化的商品和服务或者使彼等的经济效益(空间)在资本持续的拼杀下沦落到“贸易商”水平。